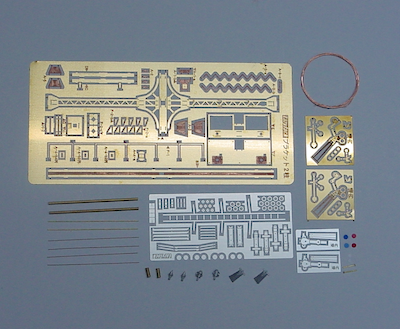

腕木式信号機の塗装や装備等の細部です。主として80年頃から末期にかけての晩年における形態です。 ハシゴ形態では「各地の腕木式信号機」での分類とは別の地域分類ができます。地域別に分類できるものは旧鉄道管理局名を記しています。

戦時下の金属供出のとして1938年に「鉄屑配給統制規則」が施行され、信号機においても信号柱、ピナクル、点検台、ハシゴなどが撤去供出されました。地域によるバリエーションの多くは戦後のこれら復旧の際に生じたものと思われます。

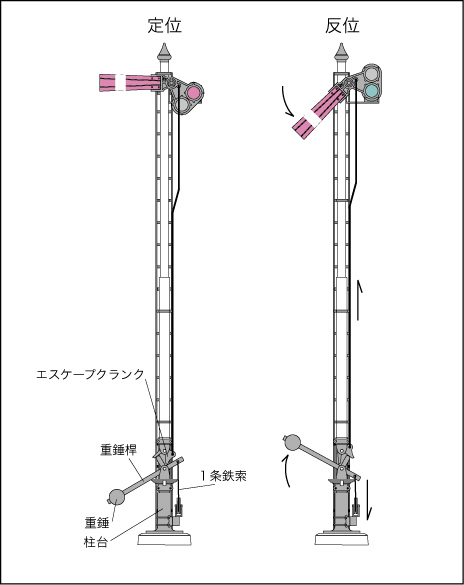

●1条鉄索

エスケープクランク、重錘桿、重錘がベースに 取付けられでユニットになています。エスケープクランクの一端に動作棒が連結されています。鉄索がてこで引かれ重錘桿の片方が降りると重錘が上がります。 このとき動作棒は上がり、反位=進行現示となります。動作棒が降りると定位=停止(注意)現示となります。鉄索断線の際は、重錘が自重で下がり、動作棒が 降りて停止現示になります。

この例は、ユニットを2組重ねた2機仕様のものです。手前が定位、奥が反位の状態になっています。

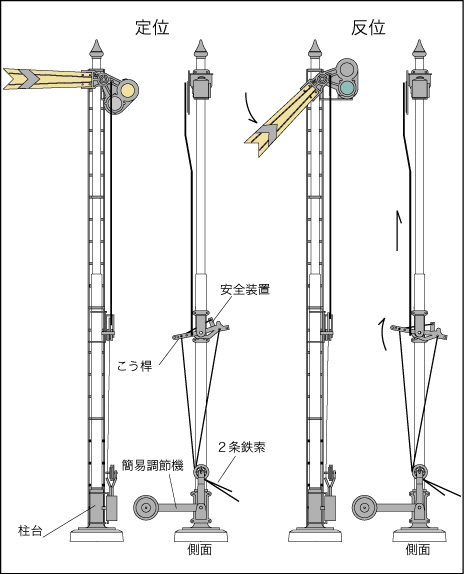

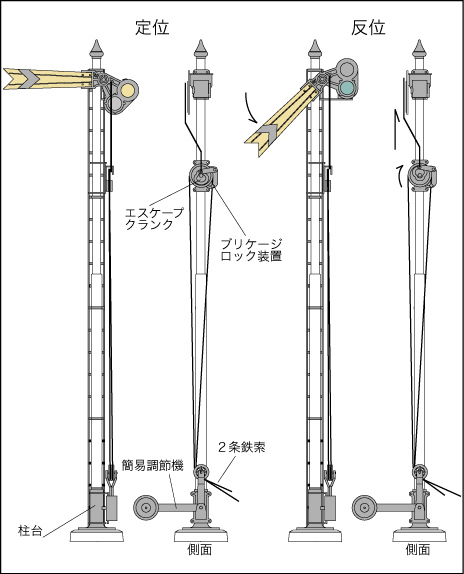

●2条鉄索

信号柱なかほどに設置される安全装置と下部柱台に設置される簡易調節機があります。

安全装置は、安全桿(こう桿)と安全子で構成され、安全桿の向かって左端に帰り線、向かって右端に引き線が連結されます。また帰り線寄りに動作棒が連結されています。この例は定位の状態です。

引き線がてこで引かれると、向かって右端が降りて動作棒が上がり、反位=進行現示となります。引き線が引かれた状態で鉄索が断線すると鉄索の緊張が弛緩 し、安全桿の向かって右端に帰り線延長と連結された安全子のツメが外れます。このとき眼鏡の自重で動作棒が降り、安全桿左端が降りて定位に戻ります。

簡易調節機は、2条まとめて常に鉄索の緊張を保ちます。

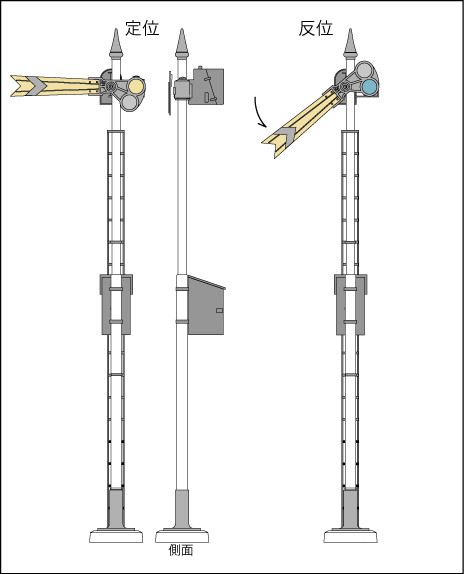

●A形電気信号機

軸付近に設けられる駆動装置で、動作棒などの鉄索による機構はありません。また回転軸が向かって信号柱左になっているのも特徴です。この装置は、電動機、ギヤ、電磁石、クラッチなどで構成されています。

信号柱なかほどに制御継電器箱が付きます。

場内信号機添装の腕回路制御器によって電気的に現示転換されます。

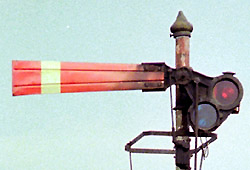

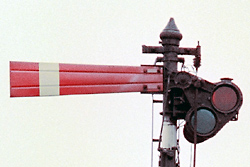

■信号腕木

出発:

主信号「R」「G」の現示です。

赤の裏面は白、白の裏面は黒です。

※この腕木は、JR東日本の更新タイプで単純な平板状のものです。リブがなく、色合いも異なります。

場内:

主信号「R」「G」の現示です。

赤の裏面は白、白の裏面は黒です。

※鉄板プレス・ホーロー引きのもので、圧倒的多数を占めるものです。これが図集化される以前は、ヒノキ製でした。一部の私鉄で後年まで残っていました。

通過:

出発に従属します。「Y」「G」の現示です。

橙黄の裏面は白、黒の裏面は黒です。

※鉄板プレス・ホーロー引き

遠方:

場内に従属します。「Y」「G」の現示です。

橙黄の裏面は白、黒の裏面は黒です。

※鉄板プレス・ホーロー引き

■眼鏡

原型:

色ガラス主信号「R」・従属信号「Y」部の縁が太いタイプです。

新型:

「G」と「R」「Y」部どちらも同じ縁のタイプです。

■腕木軸承

原型:信号柱中心

腕木軸が信号柱の中心線上にあるものです。多くが後年に下記右型タイプに改造されました。旧国鉄JRでは信楽駅、伊勢奥津駅、若桜駅などの盲腸線に最後まで残っていましたが、私鉄では今でも見ることができます。

新型:右側

腕木軸が信号柱を通らないタイプです。腕木の付け外し等の作業を簡単にするための改良、信号復帰器取付け可能軸承との部品共通化、あるいは60年代の連査閉そく化の準備工事などが考えられます。晩年の大多数の信号機がこのタイプです。

例では、信号柱にかつての軸穴が残っています。

私鉄にはほとんど存在しないようです。

A形電気信号機型:左側

A形電気信号機の場合のみ、向かって左側に軸がとおります。

■重錘

重錘桿の方向:

重錘桿は基本的に線路に対して直角に設置されます。

重錘の位置:

重錘は、重錘桿上をスライドさせて、信号てこと重錘桿の間の抵抗=重さと動作棒と信号腕木までの重さとのバランスをとって位置決めします。例では内側寄り、つまり、信号てこから重錘桿までの距離が比較的近いということです。

重錘桿の方向:

出発信号機は、構内建植のため建築限界に抵触する場合が多く、線路に対して平行設置のものが多数存在します。

重錘の位置:

例では外側寄りとなっており、信号てこから重錘桿までの距離が比較的遠く、抵抗が大きいということです。

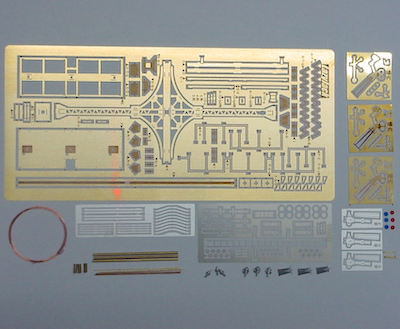

■ピナクル

長:原型

原型で最も古いものです。 このタイプは戦時の金属供出の際に多くが撤去され、後年まで残ったのはごく一部です。

雨水流入防止と装飾を兼ねた装備です。

短:一般

全国的に存在し、戦後はこのタイプが標準になったようです。同形で陶器製のものもあります。この他一時的に、単純なフタ形のものも存在しました。

北海道:(下部膨らみなし)

道内独特の形状で単純な円錐型となっています。積雪・ツララ防止対策と思われます。

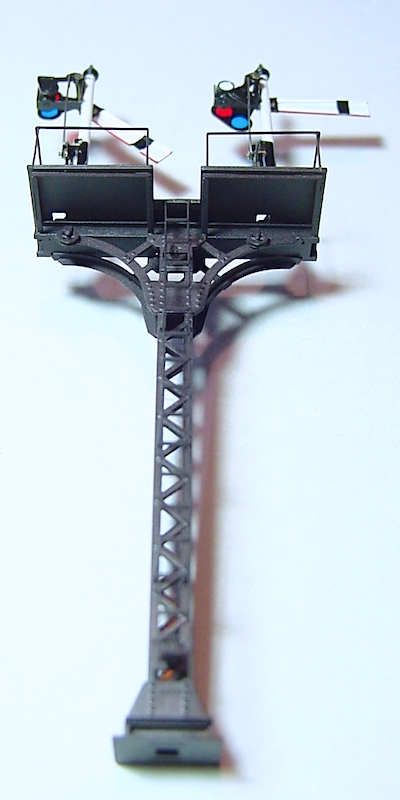

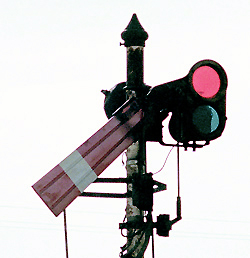

■腕回路制御器(アームコンタクト)

信号腕木直下の信号柱に装備される黒色の箱型のものです。この腕回路制御器と眼鏡が動作棒で連結されています。信号腕木の転換によって腕回路制御器の構成する回路が切り替わります。

場内信号機の腕回路制御器で遠方信号機(色灯式とA形電気信号機)を制御します。また、てこ扱所の信号反応器を転換させて腕木の転換状態を確認するためにも使用されます。国鉄では主信号については全て添装したようです。

■出発合図器

腕木式信号機特有ではなく出発信号機全般に添装されます。出発信号機の信号柱なかほどに設置されるほか、独立柱によるものもあります。

貨物や長大編成の設定されている線区で停車列車先頭がホームから外れ、駅長の出発合図を視認できない場合に使用されます。点灯とブザーによって出発合図を知らせます。

閑散線区ではほとんど見られません。

■信号復帰器

腕木式信号機は、近年まで連査閉塞区間にも使 用されていました。連査閉塞区間では、出発信号機およびそれに従属する通過信号機を保留現示(進行現示し、列車が出発あるいは通過し、その出発信号機の内 方にある軌道回路を踏むことによって出発信号機は停止現示に通過信号機は注意現示となる。また、いったん信号てこを定位にもどし、閉塞取扱いを行った後で ないと反位にできない)機能が必要となります。裏眼鏡付近の腕木回転軸に信号復帰器を設置します。動作棒は前面ではなく裏眼鏡部に接続され、表眼鏡部には 緩衝器が設けられます。例では、円形の背面が見えます。

この機能によって、列車が出発してから信号てこを定位に戻すまでの間は「重錘は上がっているのに信号腕木は水平」という特殊な状態になります。

■ハシゴ

標準型:

原型です。当初は全ての信号機がこのタイプでした。後年では、出発信号機に多数残っていました。

ハシゴは信号機保守のために設置されます。場内・遠方信号機は信号柱が高く保守時の危険度も高いので、安全性・作業性向上から下記各タイプに改良されたものが多いと考えられます。逆に信号柱の低い出発信号機では多くが原型で残りました。

後年の場内信号機・遠方信号機でこのタイプを確認できたのは、北海道・高崎・静岡・名古屋・大阪・天王寺・四国・九州です。特に九州では出発・場内・遠方信号機すべてがこのタイプであり、ハシゴの改良はなかったようです。

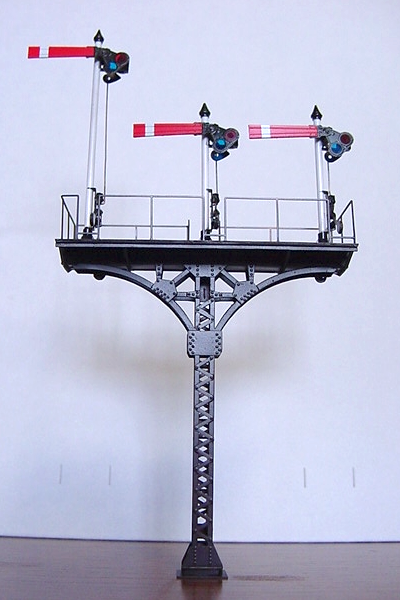

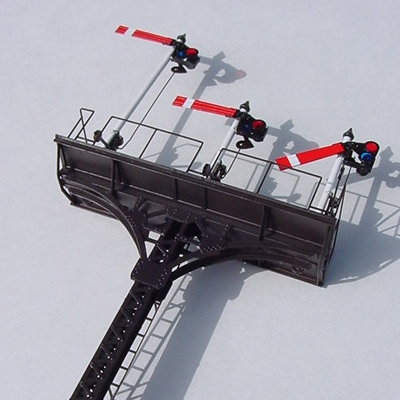

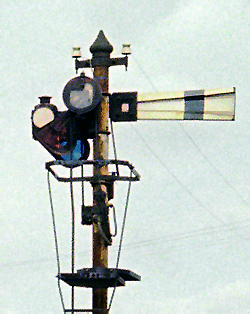

色灯式信号機型:

色灯式信号機や中継信号機等の現行信号機の標準タイプです。ハシゴ上部が膨らんで点検台と一体になっており、上端の柵はカーブしています。このタイプでは 前面まで張り出した点検台がハシゴと一体になっているため、別途点検台を設けることはないようです。2機では、色灯式信号機の場合と同じく下位用信号機の 点検台がハシゴ一体で設けられます。

腕木式信号機での使用は、盛岡・金沢・広島で確認しました。

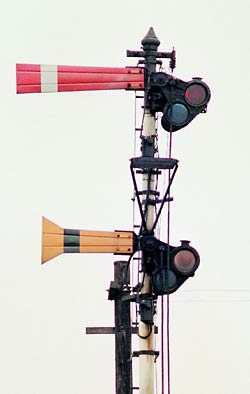

大鉄型:

大鉄局内で考案されたもので、ハシゴ上部がラッパ状に広がり上部柵が八角形になっています。信号柱とハシゴの間には必ず各信号機の点検台が設けられ、2機の場合は点検台も2基となります。

大鉄局内のみではなく、周辺の天王寺・岡山・米子、類似形が四国総に存在しました。これら地域では、ほとんどの場内・遠方信号機と、一部の出発信号機にも設置されています。設置高さは、ハシゴ上端が最上位信号腕木の直上になるタイプと直下になるタイプがあります。

広幅型(北海道):

北海道独特の形状で、幅が1.5倍ほど広い更新タイプです。積雪・凍結時の踏み幅確保のためと思われます。点検台と一体になっています。

従来の鉄製のほか、後年では亜鉛メッキのものもあります。

●使用停止標識

併合閉塞実施区間の中間停車場となる出発・場内信号機に設置されます。併合閉塞施行時に×が表示され、「使用停止中」を表します。

各JR私鉄によって装置は異なりますが表示内容は同じです。 国鉄分割民営化以前は「地方鉄道運転規則」にのみ規程されており国鉄では不要でしたが、JR化時の規則一本化によりJR内該当信号機にも設置されました 。

■塗装

一般:

信号柱本体のみ白塗装で、その他全ての装備が黒塗装です。つまり、ピナクル・眼鏡・信号灯具・動作棒・ハシゴ・ハシゴステー・点検台・エスケープクランク 部・重錘部・柱台・滑車部およびそれら取付け用のUボルトが黒塗装となり、塗分け作業が最も多いタイプです。(近年にハシゴ、点検台が更新されたものは亜 鉛メッキになっています。また視認性向上のため重錘を白にしたものもあります。)

※各地の腕木式信号機:一般タイプ:福知山線生瀬駅 参照

一般簡略1:

ハシゴステーが白で、他は一般と同じです。塗装作業の簡略化と思われます。

※各地の腕木式信号機:一般タイプ:姫新線播磨新宮駅 参照

一般簡略2:

柱台から信号柱のエスケープクランク部まで黒、他は一般と同じです。エスケープクランク部は動作によって油が飛散する部分であり、黒塗装にしてしまったと思われます。いわゆる暖地でエスケープクランク部が最下部取付のものに限ります。

※各地の腕木式信号機:一般タイプ:因美線美作加茂駅 参照

一般簡略3:

一般簡略2の理由である油飛散は、エスケープクランク部のほか、腕木軸承付近にも発生します。

播但線では、上位信号機の腕木軸承から上部、ピナクルまでが黒塗装になっていました。これ以外の塗装は一般簡略2と同一になっています。

遠方信号機では、信号柱なかほどの安全装置から下部が黒塗装になっっています。九州塗装と類似しますが、同じく油飛散のための簡略化と思われます。

九州:

九州独特の塗装です。ほぼ全ての信号機は、信号柱下端より3m程が黒になっています。

※各地の腕木式信号機:九州タイプ 参照

■点検台

ハシゴ形態以上にバリエーションがあります。ほぼ鉄道管理局によるオリジナルで広域にわたるタイプはありません。

※1/80腕木式信号機:点検台 参照