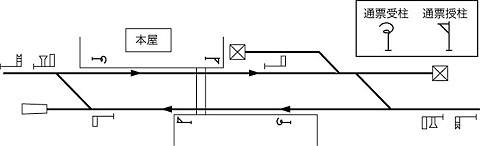

通票受柱のタイプ一覧です。主として1982年頃以降に存在していたものです。

エリアは旧総局・鉄道管理局で分けており、線名および確認できている限り駅名も記しています。実際に確認できたものだけを載せていますが括弧内の線名・駅名は図書等で確認したものです。もちろん記載以外での存在もあるはずです。

「全停車場」としている場合、両端の停車場は含みません。

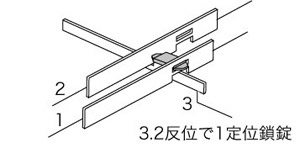

各タイプ説明文中「授器」は通票受授具をセットする部分を指し、「押え板」は通票受授具をセットし押さえるための板を指します。

北海道総局

北海道総局

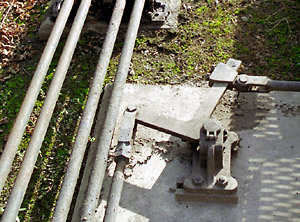

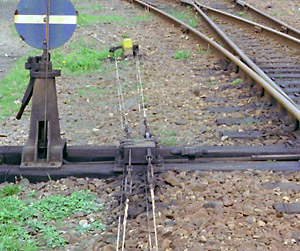

1-根室本線尾幌駅 1984.3

北海道全域に存在し、比較的古いタイプと思われます。柱は古レールを使用しています。授器はレールで移動させることが可能になっており、線路に対して直角 方向の寸法を微調整できます。また上下方向は古レールの底部をレールとして利用し押え板台座ごと移動させることが可能で微調整できます。柱が白塗装で金属 部はステンレス無塗装か黒塗装です。上部に照明が付くものと付近電柱の照明から照らされるものがあります。

機構はなく、「授け」時に押え板が跳ねるだけです。押え板は「通票授柱3」と同じものです。

1986.11で消滅しています。

函館本線熱郛-塩谷間 ・天北線全停車場 ・宗谷本線音威子府以北 ・根室本線東釧路以東 ・(石北本線)

北海道総局

北海道総局

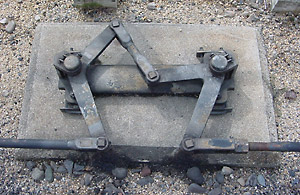

2-天北線浜頓別駅 1984.3

北海道全域に存在し、「1」の更新タイプと思われます。「1」との相違は柱が鋼管かPC(コンクリート)であることだけで、セット部の固定方法はバンドを使用しています。授器はレールで移動させることが可能になっており、線路に対して直角方向の寸法を微調整できます。柱が白塗装で金属部は ステンレス無塗装と思われます。上端に照明がつきます。

機構はなく、「授け」時に押え板が跳ねるだけです。

天北線廃止の1988.5で消滅しています。

函館本線熱郛-塩谷間・天北線全停車場 ・宗谷本線音威子府以北

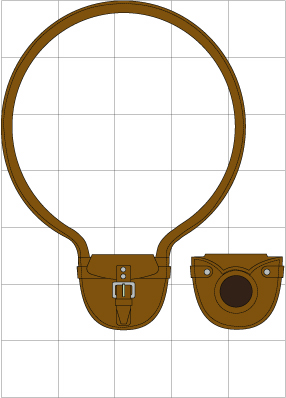

北海道総局・盛岡・秋田・仙台・新潟・高崎・東京北・千葉鉄道管理局

北海道総局・盛岡・秋田・仙台・新潟・高崎・東京北・千葉鉄道管理局

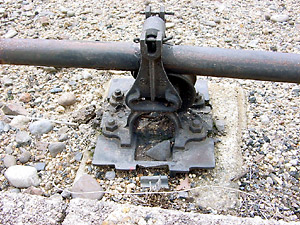

3-磐越東線磐城常葉駅 男鹿線二田駅

関東以北北海道に至るまで広く存在し通票授柱の代表的なタイプで数的にも最も多いものです。戦前は、[仙鉄型]と呼ばれていました。「授け」時のアクションが最も大きいのが特徴です。柱、上下腕が木製で白塗装、授器の金属部が黒塗装です。付近には照明用の柱がたつことが多いです。上の写真は1988年度製造で、おそらくこのタイプ最後の新製と思われます。

関東から東北は、通票授柱の設置寸法(特に高さ)が徹底されていないようで、明らかに列車との離れが違うものもあり、車上キャッチャー非対応でした。東北地区のキハ58系にキャッチャーが取付けられていなかったのもそのためです。

機構は、下腕を約135°、上腕を約45°持ち上げて上腕の授器と下腕の押え板とで組み、「授け」時に押え板が跳ねることによって上腕と下腕の組みが解かれ、上下腕共落下し、復帰するというものです。授器の両側は板バネになっており、押え板を押し込む格好になります。 金属部が錆びて「授け」時に押え板が跳ねない、また列車速度が遅く列車に対して垂直に近い角度で通票がキャッチされると押え板が跳ねない、などで上下腕の組みが解けずに駅長の手動で復帰させることもよくありました。

北海道では1975年頃に消滅したようですが、北上線、八高線では自動化まで使用されました。また花輪線・八戸線では通過列車の設定はないものの通票受授柱は存置されていましたが、1994年に撤去され消滅しました。

(函館本線熱郛-塩谷間) ・ 花輪線大更以外の全停車場 ・八戸線階上、侍浜駅 ・五能線 ・男鹿線全停車場 ・北上線ほっとゆだ、黒沢、相野々駅 ・大船渡線 ・仙山線 ・米坂線 ・磐越東線全停車場 ・磐越西線喜多方〜新津間 ・(会津線) ・(只見線) ・足尾線神土駅下り ・八高線小川町、越生駅 ・(信越本線熊の平信号場) ・(総武本線)

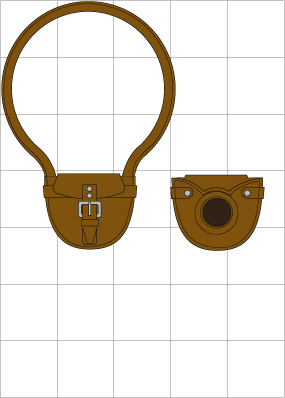

(北海道総局)・盛岡鉄道管理局

(北海道総局)・盛岡鉄道管理局

4-花輪線大更駅 1988.8

設置が旅客ホーム上ではないので旅客対策を考えない簡素なタイプです。柱、授器台座(1角を隅切りした板)が木製の白塗装、押え板等の金属部が黒塗装で す。付近には照明用の柱が建つことが多いです。授器台座を取り付ける位置は個々に異なります。最終寸法調整をその取付時に行ったのでしょう。上記「3」と同時期に消滅しています。

機構はなく、「授け」時に授器押え板が跳ねるだけです。押え板は「通票授柱3」と同じものです。

(夕張線)・花輪線大更駅 ・八戸線 ・北上線藤根、和賀仙人、ほっとゆだ駅

盛岡・秋田鉄道管理局

盛岡・秋田鉄道管理局

5-

花輪線安比高原駅および陸羽西線内に確認しました。花輪線のものは、柱は木柱、腕は木製で白塗装、押え板とバネ装置部の金属部は黒塗装です。陸羽西線のものは、柱は鋼管、腕は木製で白塗装、押え板も白塗装です。押え板は「3」と同一ですが、機構は全く異なります。

機構は「授け」時に押え板がはねることによって、軸受部のバネ装置に至る連結板が外れて、腕の自重で落下しますが、バネ装置の板バネでゆっくりと落下します。

高屋駅にはおそらく最後の単灯形通過信号機が設置されていました。

花輪線安比高原駅 陸羽西線古口、高屋(1986.11停留場化)駅

高崎鉄道管理局

高崎鉄道管理局

6-八高線竹沢 1993.6

足尾線では沢入駅、八高線では「3.8」設置以外の駅で存在しました。柱は木製でセット部押え板は「3」と同じ部品で「1.2.4」と同一です。柱は白塗装、授器は黒塗装(運転士側は白)、白塗装2種あります。八高線更新により柱がPC(コンクリート)柱になったものもあります。また、授器は同じですが柱との取り付けをアングル材によって距離をとったものもありました。

機構は、「1.2.4」と同じく、「授け」時に押え板が跳ねるだけです。

足尾線沢入駅・八高線

高崎鉄道管理局

高崎鉄道管理局

7-足尾線神土駅 1987.3

「3」の亜種です。柱は木製で、上下腕が鋼管で先端をつぶして使用しています。上下腕が鋼管である以外は塗装を含め「3」と全く同一で す。腐食更新時に上下腕だけを鋼管に変更したのかもしれません。上下腕が鋼管であるため、復帰時には大きい金属音を響かせていました。

もちろん機構 も「3」と同一です。

足尾線神土駅

高崎・東京北鉄道管理局

高崎・東京北鉄道管理局

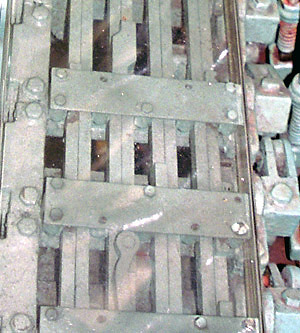

8-八高線小川町駅 1993.6

「3」八高線更新後のタイプです。柱がPC(コンクリート)柱になっています。鉄帯材を介して上下腕を取り付けています。

機構も「3」と同じです。

八高線小川町駅

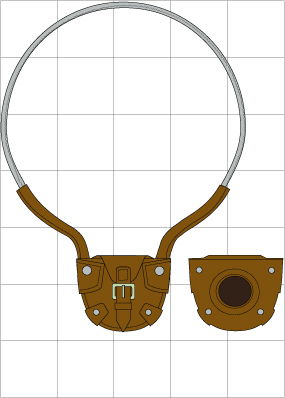

静岡・(金沢)鉄道管理局

静岡・(金沢)鉄道管理局

9-天龍浜名湖鉄道三ヶ日駅

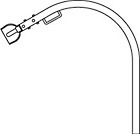

飯田線では旧国とならんで有名で、二俣線にも設置されていました。通票授柱の中では最もメカニカルで巧みな復帰動作をします。柱設置が線路から離れている ので腕が長く、ホーム上ではかなりの存在感がありました。塗装は全白塗装です。装着部の格納・復帰時には、雨よけフードの中に収まります。飯田線急行 165系は仙山線急行455系のように運転台後ろの客扉に通票防護柵がないため、他の通票授柱に比べて通票セット位置は車両から離れており、また車体(客扉窓ガラス)に当てないように通過速度は遅く、キャッチにも気を使っていたようです。

機構は複雑です。通票をセットする際に腕を90°下ろします。腕にはワイヤーと錘によって直立しようとする力が働いています。授器に通票をセットし、押え 板を押え位置にすると腕全長にわたる動作棒が押されて柱側に移動し柱側の凹みに挿入され、その状態を保持します。動作棒はバネで常に授器側に戻ろうとする 力がかかっています。「授け」時に押え板が跳ねると動作棒が授器側に戻り柱側凹みから離れることによって腕が直立に自動復帰します。「授け」時に長い腕が ゆっくり上がり、ガシャンと復帰する光景は迫力がありました。

飯田線全停車場 ・二俣線全停車場・(富山港線城川原駅)

名古屋・金沢鉄道管理局

名古屋・金沢鉄道管理局

10-小浜線十村駅 1986.2

授器は「11」と同部品で下方を向けてセットします。そのような形態なので腕がかなり上方に位 置し、セット時であっても旅客は腕の下を通行することが出来ます。柱、腕、授器が白塗装、支腕が黒塗装です。

機構は下腕を90°持ち上げ、上腕を下腕の凹部にはめて固定します。「授け」時には、押え板がはねるだけで、腕の復帰は手動で支腕を外して行います。

小浜線十村駅・(高山本線)

名古屋鉄道管理局

名古屋鉄道管理局

11-明知鉄道阿木駅 2000.2

この下向き装着部は、戦前から存在するタイプで「名鉄型」と呼ばれていました。「10」と同様、下方向きのセットタイプです。 授器は板バネの作用によって通票を押し付け固定する方法で押え板がありません。柱は木製かコンクリート柱、腕が鋼管で塗装は全て白(コンクリート柱以外)です。

機構は 、使用時に柱を中心に線路と直角に腕を回転させます。「授け」時の動きはなく、手動によって復帰させるだけです。

明知線阿木、岩村駅 ・(中央本線)

大阪・天王寺鉄道管理局

大阪・天王寺鉄道管理局

12-加古川線日岡駅 1990.1

最後まで残っていたのは加古川線日岡駅で、相当古いタイプです。戦前は[大鉄型]と呼ばれ、管内の標準だったと思われます。柱は木製で白塗装、授器と腕が黒塗装です。

機構は、腕をストッパーまで倒し通票をセットします。「授け」時に通票の重さを失うと、腕下部の錘によって直立に復帰するものです。押え板は跳ねるだけで、他に作用はありません。

加古川線日岡駅 ・奈良線 ・関西本線 ・(山陰本線) ・(福知山線)

大阪鉄道管理局

大阪鉄道管理局

13-姫新線余部駅 1983.8

授器が「12」と同一ですが、柱が鋼管、上方部分で90°曲っています。Rは個々に違うようです。腕取付け軸付近は鋼管を潰して平たくしています。塗装は全て白です。

機構は「12」と同一で「授け」時に腕下部の錘によって直立に復帰し、押え板による動きはありません。

加古川線厄神駅 ・姫新線余部、太市、本竜野、東觜崎、播磨新宮、西栗栖、三日月、播磨徳久、佐用、上月駅

天王寺・大阪・福知山・米子・岡山・広島鉄道管理局

天王寺・大阪・福知山・米子・岡山・広島鉄道管理局

14-因美線美作加茂駅 1989.6

近畿以西に広く存在し「3」が東の代表ならば、西の代表はこのタイプといえます。ただ、同一線区全停車場設置はなく、数的には代表といえないかもしれません。 柱は鋼管、腕その他全て鉄製で塗装は全て白です。因美線通票受授柱更新時において定期通過列車のなかった美作加茂駅は更新されず生き残りましたが、同区間自動化により撤去されました。大阪交通科学博物館に保存されていたものは美作加茂駅のものであったと思われます。JR上において最後まで残ったタイ プのひとつです。

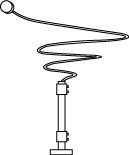

機構は「9」のように「授け」時の押え板の跳ねを利用して復帰させます。腕を約45°程倒し授器に通票をセットすると、押え板から腕全長にわたる 動作棒が押し出され柱側腕軸付近の凹分に挿入され、その位置で固定されます。この動作棒にはバネによって常に授器側に戻ろうとする力がかかっています。腕 先端の授器付近にはワイヤーが繋がれており、そのワイヤーの一端は柱内に入り柱内で錘を吊っています。「授け」時に押え板が跳ねて、押し出されていた動作 棒が戻ります。これによって固定が解かれ、一方を錘と繋がれたワイヤーが腕を引っ張り、直立に戻るというものです。

関西本線笠置〜関間 ・紀勢本線 ・和歌山線 ・(山陰本線) ・播但線溝口駅 ・因美線美作加茂駅 ・(伯備線足立駅、布原信号場) ・境線大篠津駅 ・(美祢線南大嶺、於福駅)

大阪・福知山鉄道管理局

大阪・福知山鉄道管理局

15-宮津線丹後神野駅 1990.2

授器が「12.13」と同一ですが、柱がH鋼になります。柱表(乗務員が見る面 )は白塗装、柱裏と腕および授器は黒塗装です。柱上部に照明が付きます。宮津線転換前の自動化工事で通票閉塞のまま四所、栗田、丹後大宮、丹後神野駅が交 換設備復活になりましたが、一線スルー式に変更されたので主本線ホームに上下通票受授柱が設置されました。ただ、自停車場内でそのままの移設では向きが逆 になりますので、腕ストッパの移動はされてますが照明設備は整備されず、「あさしお6号」通過の際は気を使ったようです。

機構も「12.13」と同一で「授け」時に腕下部の錘によって直立に復帰し、押え板による動きはありません。

(山陰本線) ・(福知山線) ・小浜線松尾寺駅 ・宮津線全停車場

岡山鉄道管理局・JR西日本米子支社

岡山鉄道管理局・JR西日本米子支社

16-因美線津ノ井駅 1990.8

岡山鉄道管理局管内の芸備線、姫新線東津山駅下りに存在していました。芸備線自動化、姫新線自動化により1986.11で一旦消滅しましたが、1990年7月に因美線の通票受授柱が一斉に更新(美作加茂駅を除く)された際に復活したタイプです。その関係で「17」が消滅しています。一旦消滅し、 蘇った後、JR上では「14」と共に最後まで残ったタイプです。津ノ井、用瀬は1992年までのわずか2年間の使用であり、他は1997年11月 の「砂丘」廃止で役目を終えました。

機構は、通票をセットする際に線路寄りに腕を倒し通票が錘となってその状態を保持しますが、授けると通票の重さを失い、腕下部の錘により直立に復帰するものです。因美線復活タイプは、腕ストッパ等の各所にJIS規格ナットが用いられています。また、当初は無塗装亜鉛メッキでしたが数年後に白塗装されていま す。

授器は「14」と全く同じで、押え板下部に突出ピンがありますが、このタイプでは通票を押さえるのみで何の作用もなく無用の装備です。また、晩年 は押え板復帰および通票押え力補助のためにゴムバンドを授器に巻いていたものもあります。ある程度の抵抗がないと車上キャッチャーが反応しない場合があるためです。

芸備線 ・姫新線東津山駅 ・因美線1990年以降の津ノ井、用瀬、那岐、美作河井、高野駅

岡山・米子鉄道管理局

岡山・米子鉄道管理局

17-因美線美作河井駅 1987.4

授器は「18.19」と同一でユニット式になっており、鋼管製の柱先端にはめ込んでネジで固定しています。柱は上部が曲線で「つ」字型になってお り、やや下方向きのセットとなります。最後は因美線で存在していましたが1990年7月の更新時に消滅しました。木次線では油木駅に最後まで残っていました。全て白塗装です。

機構は、押え板が跳ねるだけでその他の機能はありません。

姫新線 ・因美線1990年までの津ノ井、用瀬、那岐、美作河井、高野、1986.11までの因幡社駅 ・木次線油木駅

岡山鉄道管理局

岡山鉄道管理局

18-伯備線布原信号場

岡山鉄道管理局管内の伯備線布原信号場に存在を確認しました。伯備線は1971年に自動化されていますが、後10年程通票授柱が存置されていました。信号場なので旅客の邪魔を考える必要がなく撤去されなかったのでしょう。

授器は 「17.19」と同一ですが柱の曲がりが異なります。柱に把手が付いているので、抜差し回転が可能です。柱の曲がりが「17」と異なるのは移動時のバランスを考慮してのことと想像できます。「17」の形態で移動させることはかなり困難でしょう。

機構は、押え板が跳ねるだけでその他の機能はありません。

伯備線布原信号場

広島鉄道管理局

広島鉄道管理局

19-

授器は 「通票授柱17.18」と同一ですが柱の曲がりが異なります。抜差し回転が必要なもの(可部線等の狭いホーム上設置の場合)には柱に把手が付いています。 柱の曲がりが「通票授柱17」と異なるのは「通票授柱18」と同様に移動時のバランスを考慮してのことと想像できます。「通票授柱18」が緩い曲りに対し てこのタイプはきつい曲がりで下方向きセットです。全て白塗装です。

機構は「通票授柱17.18」と同じく、「授け」時に押え板が跳ねるのみです。

可部線横川〜可部間全停車場 ・小野田線 ・宇部線

四国総局

四国総局

20-

四国総局内の標準型で旧タイプといえます。細い鋼管(角パイプ)に授器が取り付けられています。柱が白塗装、授器が黒塗装です。

機構は、「授け」時に押え板が跳ねるのみです。

徳島本線 ・土讃本線 ・牟岐線 ・予讃本線等

四国総局

四国総局

21-高徳本線志度駅 1976

画像:t_yosi様ご提供

四国総局内の標準型で新タイプといえます。鋼管(丸パイプ)に授器が取り付けられています。柱の先端には信号機と同様のピナクルが取り付けられ優美な形態 です。また照明も一体になっています。本来は柱が白塗装、ピナクルと授器が黒塗装ですが、塗装簡略化で全て白塗装になったものもあります。通票種別表記の ためのプレートが授器上部に付くのが特徴です。

1986.11で消滅しています。

徳島本線全停車場 ・土讃本線高知以西 ・牟岐線全停車場 ・予讃本線松山以西

九州総局

九州総局

22-田川線犀川駅 1987.8

九州総局内の標準型です。細い鋼管(丸パイプ)に短い腕を取付けその先端に授器があります。腕は柱を軸に回転できます。柱が腕が黒塗装、授器が白塗装です。柱を黒と黄のシマ塗装したものもあります。柱先端は黄色になっていました。

機構は、セット時に腕を線路と直角に回転させます。「授け」時に押え板が跳ねますが蝶番のバネによって瞬時に復帰します。 また腕は手動で戻します。

田川線犀川駅、内田信号場、勾金駅 ・松浦線 ・肥薩線 ・日南線 ・(豊肥本線) ・(久大本線)

九州総局

九州総局

田川線豊津駅 1988.3

九州総局内の標準型です。木製の柱に授器を取付けています。セット部は「通票授柱22」と同一で全て白塗装です。またほとんどが抜差し式になっています。

機構は、使用時に使用位置に移動させます。「授け」時に押え板が跳ねますが蝶番のバネによって瞬時に復帰します。

田川線豊津駅 ・後藤寺線下鴨生駅 ・日南線全停車場 ・志布志線全停車場 ・大隅線全停車場

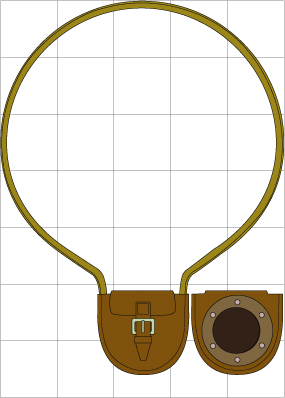

小坂鉄道

小坂鉄道

茂内駅 1990.3

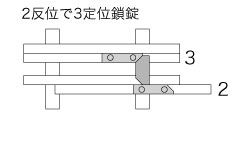

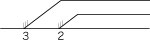

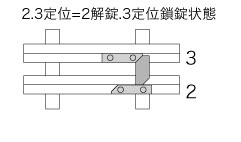

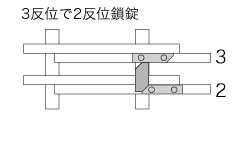

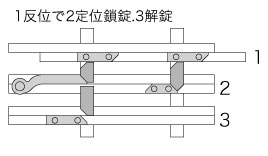

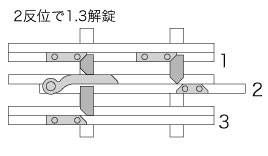

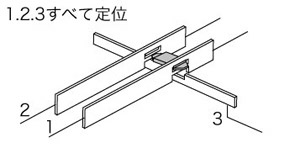

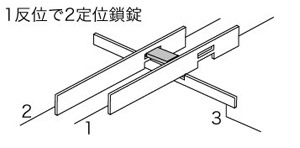

国鉄型ではありませんが、機能が複雑なこと、押え板が「3」等と同部材であることで紹介します。柱が白塗装、上下腕および授器が黒塗装です。

機能は、上腕を90°下腕を135°上げて授器に通票をセットするとピンが突出します。その突出したピンは下腕のスリットにはまり、固定されます。ピンは バネによって戻ろうとする力がかかっていますので、通票を授けるとピンが戻り、組みが解除され、上下腕とも落下し定位に戻ります。晩年は固定化され腕は落下しません。

茂内駅